ゆーたんです♪

以前、海外ETFの資産運用会社についてまとめる記事を書きましたが、ETFの経費率について簡単にまとめたいと思います。

そもそもETFの経費率って?

(Featured image by:Shutterstock)

そもそも経費率とは何でしょうか。S&P 500に投資できるETFを例に見てみたいと思います。

ETFの運営も無料ではできません。S&P 500は構成銘柄を定期的に入れ替えていますが、構成銘柄が入れ替わるたびに、ETF側では外れた銘柄を売却し、組み入れられた銘柄を購入する必要があります。こうした一連の取引には売買コストがかかってきます。

また、S&P 500という指数を算出しているのは、S&P Global(テイッカー:SPGI)社ですが、指数に則って運用しているので、ライセンス料を支払う必要もあるでしょう。もちろん資産運用会社の取り分も確保する必要があります。

こうした一連のコストは、Management fees(管理手数料)として目論見書などに記載されています。これが俗にいう経費率ですね✨

例えば、1万ドルをファンドに投資したときに、経費率が0.03%なら1年間で3ドルの経費がかかる計算になります。

ということは、基準となるインデックスの価格が全く変化しなかったとしても、経費率の分だけ、リターンは押し下げられることになりますね。

投資信託における信託報酬との違い

経費率と同様の概念として、投資信託における信託報酬というものがあります。

信託報酬とは、ファンドの運用会社・販売会社および、ファンドの運用資産を保管・管理する信託会社に分配される費用を指しています。

しかし、投資信託の保有にかかる費用というのは、信託報酬だけではありません。実際には、売買手数料や税金、海外保管費用、ファンドの監査にかかる費用などが含まれます。

これらを上乗せしたコストはしばしば実質コストと呼ばれており、投資信託どうしを比較する際の重要な手がかりとなります。

一方、ETFの経費率ですが、アメリカ株式市場に上場しているETFは、一般的に、これらの費用も含んだトータルコストであると解されています。

例えば、VYMの運用報告書を見てみると、経費率(Total Annual Fund Operating Expenses)は0.06%ですが、その内訳は管理手数料(Management Fees)が0.05%、その他(Other Expenses)は0.01%となっています。

経費率のシミュレーション

ここからは、経費率がどれだけ資産額に影響を与えるか、シミュレーションしてみようと思います✨

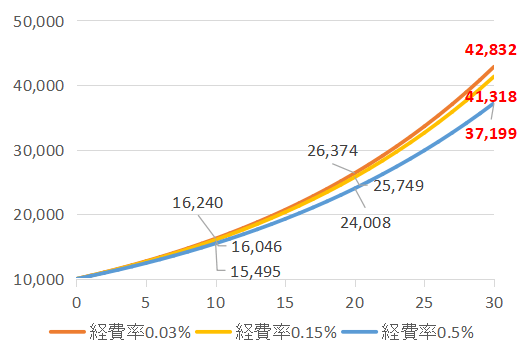

以下のグラフは、ファンドの成長率を年率5%として、初めに1万ドルを投資して、10・20・30年後に資産額がどうなっているかを示したものです。

10年後では、経費率0.03%の場合、16,240ドル、経費率0.5%の場合でも15,495ドルであり、その差は745ドルに過ぎません。

しかし、30年後では、経費率0.03%の場合、42,832ドルに対し、経費率0.5%の場合だと37,199ドルとなり、その差は5,633ドルと差が大きく開いていることが分かります。

1万ドルで経費率0.03%だと年間の経費率は3ドル、経費率0.5%だと50ドルですから、その差は年間47ドルですが、単純に30倍した数値よりもはるかに大きいですね。

これは、ファンドが年率5%で成長していくので、資産額が増えていく分、経費率の差がボディブローのように、じわじわと効いてくるからです💦

さらに運用額を増やして、10万ドルを30年間運用したとすれば、30年間で経費率0.03%と0.15%では約15,000ドルの差、経費率0.03%と0.5%にいたっては、約56,000ドルもの差が出てきます。あくまでも単純な試算ですが、経費率がいかにリターンに大きな影響を与えるかが分かると思います。

もちろん、経費率だけに目をとらわれすぎてもいけなくて、多少経費率が高くても、それを跳ね返せる分だけのリターンが得られるのであれば(例えば経費率0.5%のETFであっても、経費率0.03%のETFより、年平均で0.47%以上上回るリターンを得られるのであれば)、経費率の高いETFに投資することにも合理性があります。

しかし、リターンというのは不確実なもので、投資期間や買付・売却のタイミングによって、実際のリターンは大きく変わってきます。いくら年平均のリターンが高いETFを選好したところで、投資したタイミングが悪ければ、他のETFにリターンでは負けてしまうことだってあり得ます。

経費率は確実にリターンを押し下げるので、投資初心者であれば、まずは経費率の低いETFを優先して選べばよいのかなと思います(経費率の低いETFとは癖の少ない商品が多く、長期的にもリターンが見込めるものが多いです)。

経費率の許容基準(私見)

例えば、VOOやVTIといったアメリカ株式市場に投資するETFの経費率は0.03%、高配当株式ETFであるVYM・SPYD・HDVは0.06~0.08%です。そして情報技術セクターに投資するVGTが0.1%、NASDAQ市場に投資できるETFであるQQQが0.2%です。

個人的な意見ではありますが、このあたりまでのETF、すなわち経費率0.2%くらいまでが許容範囲かなって思っています。

上にあげたETFはどれも保有者が多く人気の高いETFです。このあたりのETFを差し置いて、経費率があえて高いETFに投資するというのは、かなり難易度が高いかなと思っています💦

あとがき

ETFの経費率は、1万ドルぐらいであればさほど気にならないのですが、10万ドルを超えてくると、毎年のコストはそれなりに重くのしかかってきます。

例えば、VOOの経費率は0.03%ですが、50万ドルのVOOを保有していると、毎年150ドルの経費がかかる計算になります。

とはいっても、経費率を払いたくないからといって、500余りの個別株をみずから保有することは現実的ではありません。そもそも日本の証券会社では取引手数料がかかるので、大赤字です。アメリカの証券会社は取引手数料が無料のところも多いですが、管理するだけでも大変なのは容易に想像がつきます。

そもそも市場平均を上回るリターンを出し続けることは容易ではありません(それにS&P 500自体が企業の盛衰を反映して、構成銘柄を入れ替えています。S&P社のサイトではS&P 500がいかに他のアクティブファンドより優れたリターンを上げているか取り上げていますが、それも自信の表れでしょう)。市場平均に連動するETFは経費率が極低であり、そこに投資するだけで年率7%程度のリターンは期待できるわけです。

リターンは不確実ですが、経費率は確定してリターンを押し下げます。「なるべく経費率の低い商品」に投資することが成功の一つの鍵だと考えます✨