ゆーたんです♪

エネルギー株やたばこ株は、高配当株投資の代表格であり、私のポートフォリオでも主力になっています。よく高配当株は「不人気株」とも称されますが、エネルギー株やたばこ株がなぜ高配当か、そのキーポイントがESG投資です。

銘柄分析記事でも書いてきましたが、今日は、改めてESG投資について独立した記事を書きますね✨

そもそもESG投資とは?

(Featured image by:Shutterstock)

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance、企業統治)の頭文字をとった造語です。つまり、ESG投資とは、環境、社会、ガバナンスの観点から、企業に投資していくことを指しています✨

ESG投資にもさまざまな種類がある

ここからは、ESG投資を推進する国際組織であるGSIA(The Global Sustainable Investment Alliance)が、2年に1回発行している報告書から、読み解いてみますね。

上記報告書によれば、ESG投資にも七つの類型があるということです。以下、金額の大きい順にご紹介しますね。

- ESGインテグレーション:財務分析だけではなくて、ESGの観点からも分析して、投資対象を決める投資手法です。つまり、いくら業績が良くても、ESGの指標が悪い場合は、投資対象にならないケースもあるということです。

- ネガティブ・スクリーニング:ESGの観点に照らして問題のある銘柄・セクターを投資対象から除外する投資手法です。一般には、エネルギー(石炭・石油・ガスなどの化石燃料)、たばこ、ギャンブル、軍事関連産業などが含まれます。

- 議決権行使・エンゲージメント:企業の所有者である株主としての立場を利用する形で、議決権行使などの手段を通じて、取締役会などの経営陣に対して、ESGの指標改善をはたらきかけていく投資手法です。

- 規範に基づいたスクリーニング:OECD、ILO、国連、UNICEFなどの国際機関が定めているESG関連の基準に達しない企業を除外する投資手法です。

- サステナビリティテーマ投資:環境技術、クリーンエネルギー、農業技術など、持続可能性に特に関連するテーマや資産を投資対象とする投資手法です。

- ポジティブ・スクリーニング:ESGの観点から評価が高い企業やセクター、プロジェクトを投資対象とする投資手法です。

- インパクト投資:社会・環境問題の解決や地域の開発を目的に行う投資手法です。あまり資金がいきわたらない小規模の企業への投資がメインです。

2020年時点では、ESGインテグレーションが1番手で、アメリカのESG投資は大半がこのタイプです。

ネガティブ・スクリーニングは2番手ですね。ヨーロッパのESG投資はこのタイプが最も多くなっていますが、金額は2018年時点より減少しています。エネルギーや軍事関連産業があるアメリカは少なめです。

議決権行使・エンゲージメントは3番手で、この3つでESG投資の9割弱を占めています。

ESG投資に関するデータ

ESG投資額の推移

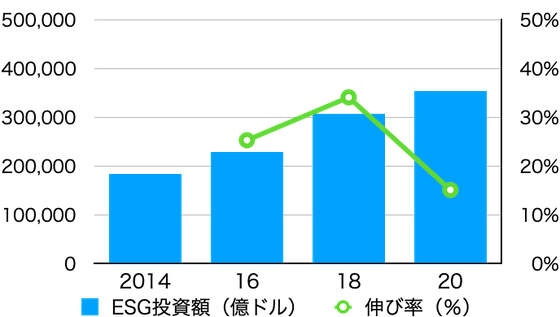

ESG投資額は順調に増えています。投資額は30兆ドルを超えていて、2018年から20年までの伸び率は+15.1%でした。つまり年平均で+15.7%は成長していることになりますね✨

ESG投資を推進している国際組織が出しているデータであることを割り引いたとしても、ESG投資が急速に普及していることは間違いないでしょう。

ESG投資が占める割合

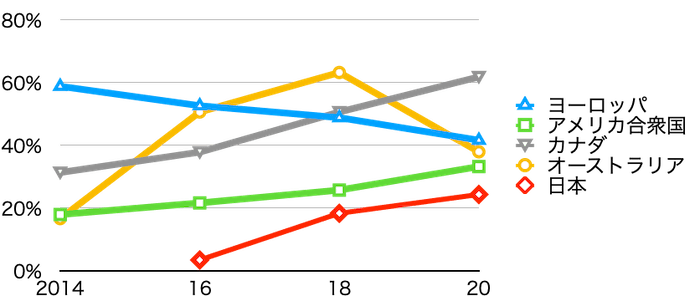

定義変更のあったヨーロッパとオーストラリアは別として、最大の株式市場であるアメリカ合衆国、カナダ、日本の割合はいずれも上昇しています✨

ESG投資の今後はどうなる?

将来は不確実ではありますが、ESG投資の流れは今後も加速していくでしょう。

ガバナンス(企業統治)の良し悪しをどう判断するのかというのは難しいと思いますが、環境・社会は比較的わかりやすいですね。私が選好しているエネルギー株は環境の観点から、そしてたばこ株は社会の観点から、真っ先に投資対象から外れるセクター・銘柄になるでしょう。

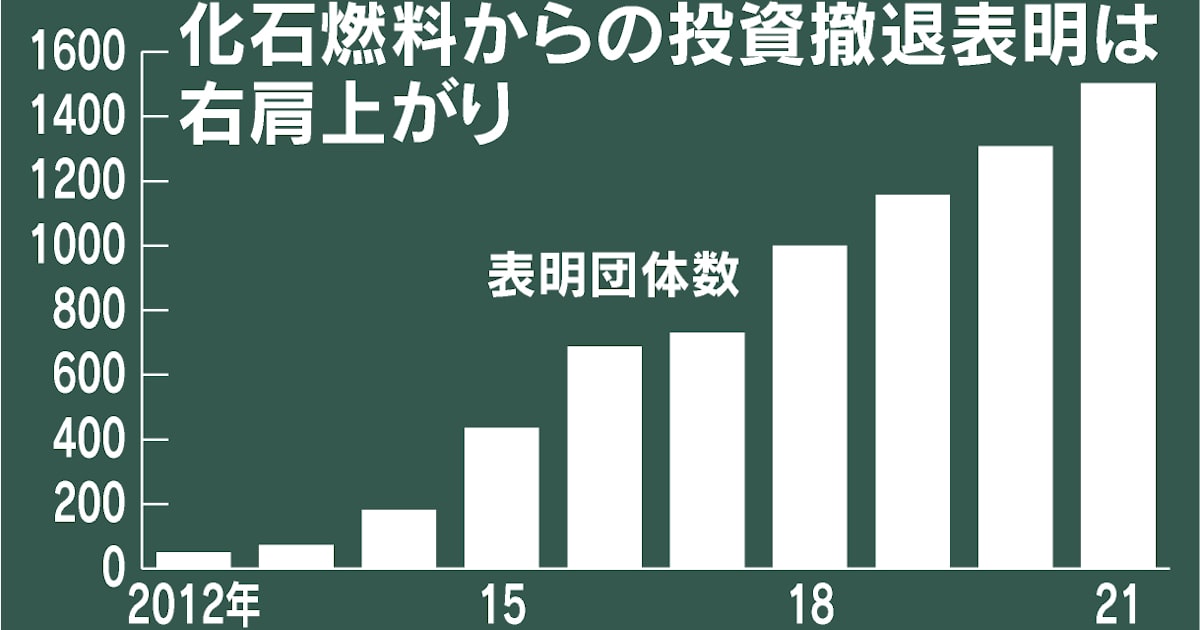

個人投資家において、ESG投資を意識している人はさほど多くないかもしれませんが、銀行や保険会社などの金融機関、年金基金といった機関投資家は続々とESG投資に舵を切り始めていて、ESGの観点で問題のある企業に対する投資を取りやめるダイベストメント(投資撤退)の動きもみられます。

日本の公的年金を運用するGPIFも2017年に投資原則を改め、ESGの要素を考慮した投資を盛り込んでいます。

機関投資家が運用する資金は巨額です。その資金が流れ込まないということは、需要と供給の関係で考えれば、買い手が少なくなるわけですから、当然、株価にはマイナスに働くこととなります。

個人投資家が採るべき戦略は?

これだけESG投資が普及する今日においては、「高配当だけれど、ESGの観点で問題のあるエネルギー株やたばこ株には投資しないほうがよいの?」って考える方も多いかもしれません。

エネルギー株とたばこ株では性質が異なるので別々に説明しますね。

エネルギー株(XOM、CVXなどのスーパーメジャー)は、原油価格の上昇もあって軒並み巨額の利益を計上していて、2022年は唯一の勝ち組セクターでした。それでも配当利回りは依然として3%を超えている銘柄が多くなっています。これはESG投資の普及と無関係ではないでしょう。ただ、エネルギー株は、歴史的にインフレ局面に強い傾向があり、さらなる原油価格の上昇があれば、ESG投資が普及しているといえども、値上がり益(キャピタルゲイン)が期待できそうです。

たばこ株については、安定した需要は見込める反面、値上がり益(キャピタルゲイン)を期待するのは厳しいでしょうか。とはいえ、エネルギー株・たばこ株のいずれも、配当所得(インカムゲイン)めあてであれば、リスクを背負ってでも投資する価値はあるように思います。あくまで一個人の見解ですが、以下、その理由を述べますね。

- 化石燃料、たばこ、ギャンブル等の需要はそう簡単になくならない

- 将来的には議決権行使・エンゲージメントタイプの投資手法が普及していく可能性がある

①の化石燃料については、2020年に書いた石油・ガス需要の見通しに関する記事を見ていただければと思います。23年現時点でも基本的な考えに変化はありません。私が投資期間として想定している2050〜60年頃まで、石油の需要は大きくは減らないでしょうし、天然ガスの需要はなおさら減らない(むしろ増える)と考えています。

たばこに関しては、需要は年々減少しているものの、中毒性があり、価格を引き上げても、消費者がなかなか離れられないという意味で美味しいビジネスです。ギャンブルも人間の本能に働きかけるという意味では、なくならないでしょう。

繰り返しになりますが、自分が生きている間に、たばこや化石燃料、ギャンブルといった産業がなくなってしまうことは考えにくいです。

ここでは、主に、②について、書いてみますね。

現在は、ネガティブ・スクリーニングやESGインテグレーションという投資手法が普及していて、環境・社会に悪影響を及ぼす企業は投資対象から外れています。今後、ますますESG投資の普及が進めば、こうした企業の株価は割安のまま据え置かれることになりますが、そこを狙って投資してくる機関投資家やファンドも確実に出てくるでしょう。

エネルギー株は原油価格が業績に直結するスーパーメジャーは別として、石油・天然ガスの輸送・保管を担う中流セクターの銘柄は軒並み5%を超える高配当となっています。たばこ株も同様ですね。

そして、こうした企業に対して、ESGの指標改善を働きかけていく(例えば、石油・ガス産業なら、再生可能エネルギーへの投資を増やし、石油・ガスへの新規投資を少なくするように圧力をかける。たばこ産業は難しいですが、健康被害が少ないたばこの開発等でしょうか)。これもESG投資の一つですからね。

ダイベストメントの動きが続くなかで、そうした企業に投資して圧力をかけつつ、ESGの観点で受け入れられるような事業構造に転換するきっかけを作れれば、株価の上昇も期待できますし、ESGの観点も満たせる。一石二鳥だと思います。

あとがき

ESG投資でも、エネルギー株(スーパーメジャー)は原油価格の動向、軍事関連銘柄は世界情勢に大きく左右されるので、あまりESG投資のことは意識しなくてよさそうです。

ESG投資の標的になりやすいのは、エネルギー株(中流セクター)やたばこ株あたりでしょうか。例えば、ENB(エンブリッジ)やBTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)などが挙げられ、この2銘柄は私も保有しています。どちらの銘柄も、株価の上昇は期待できそうにないですが、不況に強くビジネスモデルは安定しています。

とはいっても、市場が今後シュリンク(縮小)していくことは避けられないでしょう。だからこそ、①分散投資を心がける(一つの銘柄、セクターに入れ込みすぎない)、②同業種のなかでも業界トップの企業に投資する(最終的に生き残る可能性が高い)、③なるべく引きつけて買う、この3点を忘れないようにしたいですね✨