ゆーたんです。皆さんとTwitterを通じて交流できること、こうして執筆の場に戻ってこれたことを大変嬉しく思います。

だいぶ期間が空いてしまいましたので、現時点での私自身のポートフォリオを簡単ですが、ご紹介しますね。

1月21日時点のアセットアロケーション(資産配分)

現金(預金)はグラフに入っていません。今日ではキャッシュレス決済が普及してきたことにより、日々の生活も現金を必要としない場面が増えています(私がランチでよく行くお店でも現金onlyなのは1店だけです)。そのため、現金は必要最小限しか保有しておらず、株式100%のフルインベストメントの方針に全く変化はありません✨

毎月の給与収入はもちろんのこと、配当収入も入ってきているのも大きいです。配当収入は、以前はSPYDの配当月である3,6,9,12月に偏っていたのですが、個別株の保有が増えたことにより、最低でも毎月300〜400ドル、月平均でならすと800ドル強の配当金が入ってくるようになりました。ここに来て株価も下落傾向ですが、配当金を原資として、買いたい株に資金を再投資できるのは大きいですね。

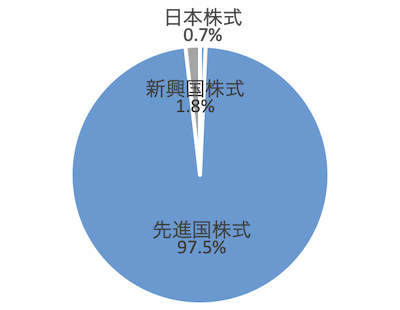

地域別に見ると?

アメリカ(米国株)が約80%を超えていて、ついでイギリス(イギリス株)が8.5%、カナダ(カナダ株)が5.7%となっています。イギリス株は源泉徴収税率が0%というのが大きくて、私もポートフォリオの中に積極的に組み込んでいます。

カナダ株は源泉徴収税率が15%とやや高くなっていますが、投資したいと思える企業も多く、銀行やエネルギー、通信サービスのセクターで資金を割り当てています。インド株は投資当初から保有しているインフォシス(INFY)で、日本株はソフトバンクです。

米ドル建て分のポートフォリオ(YUHID)

現金・日本株式を除いた、米ドル建て分のポートフォリオ、8月の記事で名付けたYUHID(Yutan High & Increased Dividend Index)ですが(今思うと恥ずかしいネーミングですが笑)、実は休止期間中も記録は毎日つけていたので、公開できればと思います。

資産状況(ドルベース)

2021年頭に大きく資産額が減少していますが、当時円高が進んでいたこともあって、SPYDの含み損を一旦確定させて、損出しを行ったことによるものです。含み益が約66,000ドルありますが、今までの確定損が約9,000ドルくらいあるので、実際プラスになっているのは57,000ドルほどです。もっとも、2021年に入り円安が進んでいますので、円建てで見ると利益がかなり出ています✨

高配当・連続増配株中心というポートフォリオの基本的なコンセプトは変わっていません。ポートフォリオ全体の利回りも3.94%であり、SPYD(3.95%)とほ同じ水準です。一方、銘柄数は大きく増えていて、50の個別銘柄を保有しています。

この2年近くは、外国の投資コミュニティ・情報サイト(The Motley Fool、Morning Star、Seeking Alpha、Zacks etc…)を参考にしつつ、自分でも情報収集を行って、納得できた銘柄だけを購入してきました。

なぜ銘柄数を増やしたの?

一言でいえば、コロナショックの教訓です。

高配当株式ETFであるSPYDは、配当を重視する私にとっては大変ありがたいETFですが、コロナ禍前のSPYDには、高級百貨店のメイシーズやノードストロームなど、コロナで大きな打撃を受けることが予想されていた小売株も数多く含まれていました。個別株として購入するには、リスクが高すぎる株でした。

コロナショック当時の私のポートフォリオはSPYDが60%近くを占めていたので、SPYD比率を安定的(30%程度)に引き下げつつ、SPYDに含まれる個別株のうち、比較的減配リスクが低いと思われる株、もしくは新規でSPYDの保有対象になった個別株を積極的に狙う方針に転換しました。

SPYDを完全に個別株に置き換える選択肢もありましたが、①売買手数料がかかりすぎる、②日本の証券会社では購入が難しいREITを保有できる、③分析記事で書いたように、過去30年のリターンはS&P 500を上回っている、という3つの理由により保有し続けることにしました。

保有している個別株はどうなったの?

基本的にコロナ禍以前に保有していた株はほぼ保有していますが、HSBC、WBK(ウエストパック銀行)は2020年6月に売却しました。新型コロナウイルスの影響で、イギリスの中央銀行やオーストラリアの金融監督当局が配当を停止・延期するよう圧力をかけて、HSBCは無配転落、WBKは配当延期となったためです。

これらの2銀行は、リーマンショックのときにも減配こそすれ、ある程度の配当水準は維持したので、自分の中でも減配こそあれど、配当は引き続き支払ってくれるだろうと考えていましたが、そのシナリオが見事に崩れました。

もちろん、配当が再開されるまで保有し続けるという選択肢もありました。しかし、配当がいつ、どのくらいの金額で再開されるのかが(当時は)不透明でした。今後も経済的ショックが発生した時に、イギリスやオーストラリアの銀行においては、配当停止、延期が要請される可能性があり、これらの国の銀行を保有し続けることはリスクが高いとの判断で、売却に傾きました。2銘柄で約40万円の損失となりましたが、必要な損切りだったと理解をしています。

銀行株そのものに弱気というわけではなかったので、売却した資金は、別のより高品質な銀行株に置き換えることとしました。

銀行株はたくさんありますが、私が選んだのは、カナダの五大銀行のうちの二つ、TD(トロント・ドミニオン銀行)、BNS(バンク・オブ・ノバスコシア銀行)でした。カナダ株は源泉徴収税率15%なのでその分痛手ですが、①世界恐慌も含め100年以上中断なく配当を支払ってきた実績がある、②カナダの中央銀行も、コロナショック時の増配こそ認めないが、引き続き配当を支払うことは認めている、という理由から購入に至りました。

幸いにして、TD、BNSは買値から80%余り上昇して、2021年11~12月にはコロナショックで延期されていた増配(それぞれ12.7%、11.1%)も行われました。HSBCやWBKのその後の上昇率を見ても、ベストな選択だったと思います。

現在の構成銘柄は?

銘柄数が多く、グラフにするのも大変なので、保有する株を列記する形にしてみました(セクター別に保有額の大きい順に並べていて、更新が止まって以降、新規で購入した銘柄は青太字にしています)。購入理由とかはまた別の機会に触れられたらと思っています✨

【金融】5銘柄

ARCC(エイリス・キャピタル)、BNS(バンク・オブ・ノバスコシア銀行) 、ORCC(オウル・ロック・キャピタル)、TD (トロント・ドミニオン銀行)、PRU(プルデンシャル・ファイナンシャル)

【情報技術】7銘柄

MSFT(マイクロソフト)、INFY(インフォシス)、AAPL(アップル)、CSCO(シスコシステムズ)、AVGO(ブロードコム)、V、IBM

【ヘルスケア】10銘柄

ABBV(アッヴィ)、CVS(CVSヘルス)、PFE(ファイザー)、BMY(ブリストルマイヤーズスクイブ) 、MRK(メルク)、AMGN(アムジェン)、CAH(カーディナルヘルス) 、GILD(ギリアド・サイエンシズ ※再保有)、JNJ(ジョンソン・エンド・ジョンソン)、 MDT(メドトロニック)

【生活必需品】8銘柄

BTI(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)、UL(ユニリーバ)、 PEP(ペプシコ)、PM(フィリップ・モリス)、MO(アルトリア)、 PG、KMB(キンバリークラーク)、ADM(アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド)

【資本財】7銘柄

GD(ジェネラル・ダイナミクス) 、LMT(ロッキード・マーティン)、MMM(3M)、 CMI(カミンズ)、SNA(スナップオン)、RTX(レイセオン・テクロノジーズ)、MSM(MSCインダストリアル・ダイレクト)

【一般消費財】2銘柄

LOW(ロウズ)、LCII(LCIインダストリーズ)

【エネルギー】3銘柄

RDS.B(ロイヤル・ダッチ・シェル)、ENB(エンブリッジ)、BP

【公益】4銘柄

NGG(ナショナルグリッド)、BEPC(ブルックフィールド・リニューアブル)、SJI(サウス・ジャージー・インダストリーズ) 、PNW(ピナクル・ウエスト・キャピタル)

【通信サービス】4銘柄

VZ(ベライゾン)、T(AT&T)、BCE、CMCSA(コムキャスト)

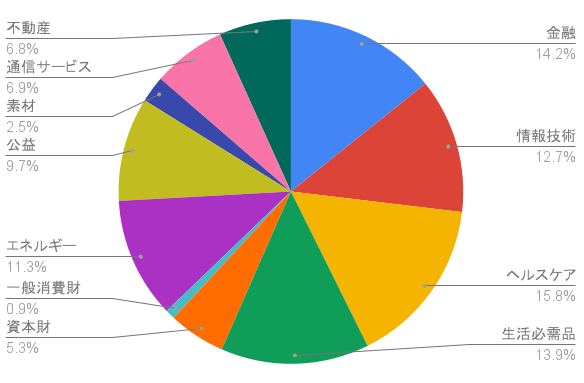

セクター別に見ると?

S&P 500と比較すると、情報技術と一般消費財の割合が少ないです。反面、生活必需品、エネルギー、公益の割合が多くなっています。

株式100%のフルインベストメントであるがゆえ、景気に左右されにくいディフェンシブなセクター(ヘルスケア、生活必需品、公益、通信サービス)の割合を大きくしています。

特にコロナ禍以降は、ヘルスケアセクターを多く購入してきました。ヘルスケアセクターには高配当が少ないせいか、SPYDにはほとんど含まれていなかったのですが、今後日本だけでなく、世界中で高齢化が進むとみられ、将来にわたって有望なセクターであると考えているためです。もっとも、ここ最近は製薬会社の株(PFE、MRK、GILD)もSPYDに含まれているため、現在はヘルスケアセクターの割合が約16%と最も大きくなっています。現時点ではヘルスケアセクターの保有株が製薬会社に偏っていますが、少しずつ多様化させていきたいですね✨

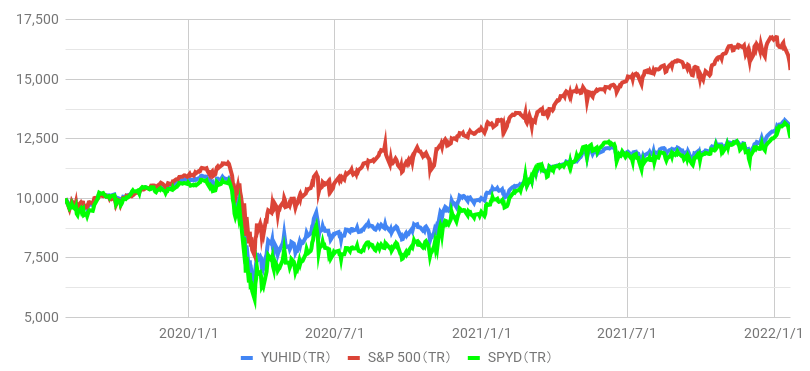

YUHIDのパフォーマンス

2019年7月末〜

コロナショック最安値以降(2020/3/23〜)

コロナショック以前のリターンの低さでS&P 500には水を開けられていますが、コロナショック最安値以降の推移は、直近の下落相場もあって、S&P 500とほぼ同等のリターンとなっています。高配当株ETFであるSPYDも、コロナショック以前の落ち込みはかなりのものでしたが、その後の回復は目覚ましく、S&P 500を上回るリターンとなっています。コロナショック前後の時は、高配当株投資に対してかなりの悲観論が見られましたが、高配当株投資を諦めずに継続してきた結果が、このリターンにつながっていると思います✨

同じく高配当株ETFとして有名なVYMは、ベンチマークのデータが不足しているため、日単位でのトータルリターンを比較することは難しいのですが、当面の目標はVYMよりも高利回りかつ高パフォーマンス、かつS&P 500と遜色ないリターンを目指していくことを目標にできればと考えています♪

ブロガーとして「死ねど」、投資家としては「死なず」

(Featured image by:Shutterstock)

コロナショックでブロガーとしての私は「一度死んだ」けれど、投資家としては決して「死ななかった」。だからこそ、自分なりにですが、何とかここまで積み上げてこれました。

2022年に入って、S&P 500は8%弱、NASDAQは12%弱下落して市場がザワつき始めています。こういう時はどうしても情報量が多くなりがちで、投資方針もブレがちになってしまいますが、相場をコントロールすることはできないのだから、シンプルに「毎月、割安と判断した株を買っていく」ことだけに集中していくつもりです✨

もしかしたら、今回の下落で憂鬱な気分になっている投資家さんもいらっしゃるかもしれません。それでも、人類の可能性を信じるなら、明るい未来を描いているなら、長い目で見て、S&P 500もNASDAQも上昇していくと思います。コロナショックで手痛い失敗をした身だからこそ、「どうか投資を諦めずに続けていってほしい」と切に願っています。